|

�@���̃y�[�W�ł́A�f�W�^���I�[�f�B�I�C���^�t�F�[�X�ł���S/PDIF�����ɂ��Đ������Ă��܂��B �@S/PDIF�Ƃ́uSony Philips Digital Interface�v�̗���SONY��Philips����߂��K�i�ł��BCD��DAT�AMD�A�A���v�Ƃ������I�[�f�B�I�@��ɓ��ڂ���Ă���A���ł̃_�r���O���s���܂��B �@�[�q�̌`��ɂ���Ĉȉ��̂R�^�C�v������A�ł����y���Ă���̂����ł��K�i�������p�^�̌��R�l�N�^TOSLINK�ł��B�܂��ASHARP���K�i���������a3.5mm�̃X�e���I�~�j�v���O�Ɠ���`��̌��~�j�v���O�����݂��܂��B���~�j�v���O�́A�p�^�Ƌ�ʂ��邽�߂Ɋی^�R�l�N�^�Ƃ��Ă�Ă��܂�

���f�W�^���I�[�f�B�I�v���O�̈�� ��F�p�^������TOSLINK�K�i ���F�ی^���V���[�v���~�j�v���O �@�����̃f�W�^���I�[�f�B�I�C���^�t�F�[�X�̋@�푤�R�l�N�^�͓��ł�SHARP����̔�����Ă��܂��B�d�C�M�������ɕϊ����������d�C�M���ɕϊ����镔�����R�l�N�^�ɓ�������Ă���̂ŁA�d���ƃf�W�^���I�[�f�B�I�M����ڑ����邾���Ŏg�p�ł��܂��B�������A���`���Ȃ̂ŋ@��Ԃ̃f�W�^���m�C�Y�̉�荞�݂��������ɂ������_������܂��B �@����ŁA���R�l�N�^������̕��i�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂ŁA���ϊ��̓�������������邱�Ƃ��o���Ȃ��ۑ肪����܂��B���̂��߁A�����I�[�f�B�I�ł́A���������₷�������R�l�N�^���g�p���邱�Ƃ������ł��B �@�Ȃ��A�{�y�[�W�̍ŏ��Ɍf�ڂ��Ă���ʐ^�͋����d�q�Ŕ����Ă���SK10 S/PDIF Digital Audio IF Adapter�ł��B���Ɠ��������ꂼ����o�͂P�n���������ڂ���Ă���A�f�W�^���I�[�f�B�I�C���^�t�F�[�X�̎����ɕ֗��ł��B�������ASK10�͓����R�l�N�^��GND�����GND�ɐڑ�����Ă���A�ڑ����@�ɂ���Ă�GND�����[�v���Ă��܂��ꍇ������܂����B�ŐV�́u�������C���^�[�t�F�[�X�L�b�g DHI-DX�v��u�������C���^�[�t�F�[�X DHI-B-t�v�ł̓g�����X��}�����āA���̖����������Ă��܂��B  �����d�q �������C���^�[�t�F�[�X�L�b�g DHI-DX �o�W�FDHI-DX�L��(�����d�q�Y��) |

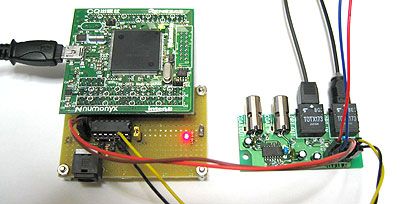

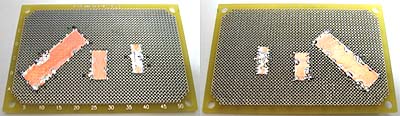

�@�f�W�^���I�[�f�B�I�̕����p��IC�������Ă��܂��̂ŁA�Ⴆ��Pioneer��PD0052�̂悤�Ȏs�̂̕���IC���g�p���ĕ������܂��B����IC�Ƀf�W�^���I�[�f�B�I�M������͂���ƁA�N���b�N�A�f�[�^�A�k�q�b�j���o�͂��܂��̂ŁA�f�W�^���t�B���^��������DAC�ɓ������ăA�i���O�̃I�[�f�B�I�M���ɕϊ����܂��B Pioneer �f�W�^���I�[�f�B�I����IC PD0052 �Q�l�����FPD0052 �f�[�^�V�[�g(�p�C�I�j�A) �@�܂��A�f�W�^���I�[�f�B�I�̕�����H����������}�C�R��������܂��B�Ⴆ�A�C���^�[�t�F�[�X2010�N6�����ɕt�����Ă���SH-2A�}�C�R��(SH72620)���g���ăf�W�^���I�[�f�B�I�M�����ȒP�Ɏ�舵�����Ƃ��\�ł��B �@���}��SH-2A�}�C�R��(SH72620)��TOSLINK��ڑ��������������܂��B�ʐ^�̍��オSH-2A�}�C�R���ŁA������TOSLINK�ڑ��p�̕ϊ���H�A�E�������Ő���TOSLINK TOTX173��TORX173(��������TOTX172��TORX172)�𓋍ڂ��������d�q SK10�ł��BTOTX�����M�pTOSLINK�R�l�N�^��TORX����M�p�ł��B���݁A����\�ȍŐV��TOSLINK�R�l�N�^��TOTX177��TORX177�ŁA�]���̂S�[�q����R�[�q�֒[�q���������Ă��܂����@�\�͕ς��܂���B(177�ȊO��TOTX��LED�̓d�������p�̒�R8.2k�����O�t������K�v������܂����B) �@SH-2A�}�C�R��(SH72620)��́u�C���^�[�t�F�[�X2010�N6����(��  SH-2A�}�C�R��(SH72620)��TOSLINK��ڑ�������  SH-2A�}�C�R��(SH72620)�{SPDIF�{���x�����[�^�{SD �@SH-2A�}�C�R����TOSLINK�R�l�N�^��ڑ�����ɂ�SPI�C���^�t�F�[�X�Ƌ��p���邽�߂̕ϊ���H���K�v�ł��B�C���^�[�t�F�[�X2010�N6�����̉�H���ƂR�̃��W�b�NIC�ō\�����Ă��܂������A�����ł͐ߖ�̂��߂Ƀ��W�b�N��H�P�ƃg�����W�X�^�P�̉�H�ɕύX���Ă��܂��B�ڑ����邽�߂̕ϊ����̉�H�}�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B  (�摜���N���b�N�����PDF���_�E�����[�h�ł��܂�) TOSLINK�R�l�N�^�ڑ��p�̕ϊ���H�}

�Q�l�����F�C���^�[�t�F�[�X2010�N6����(�� �C���^�[�t�F�[�X2010�N7����(�� �e���f�ڂ̃T���v���\�[�X�R�[�h�� TOTX173,TORX173�f�[�^�V�[�g(����) �@���̕ϊ���H�ł̓��W�b�NIC��74HC08���g�p���Ă��܂��BTOSLINK��TX��RX���Ƃ���173��177�̗������L�ڂ��Ă��܂����ATX��RX���Ƃ���173��������177�̂ǂ������TOSLINK���������܂��B������TOTX173��TORX173�œ�����m�F���Ă��܂��B(TOTX177��TORX177�͖��m�F�ł��B) �@����d����74HC08��3.3V�œ��삳���ATOSLINK��5V�œ��삳���܂����BTOTX����TTL 5V���͂ł����3.3V�̓��͂�����Ώ\����H���x���Ɣ��f�ł��܂��BTORX����TTL 5V�o�͂���3�`4V���x�Ȃ̂�CMOS 3.3V�ɒ����ł���ƍl���܂����BTORX�̏o�͓d���������ꍇ�́A���̓g�������g�@�\(�d���d���ȏ�̓��͓d���ɑΉ�����@�\)�̂���74VHC08���g�p���邩�A�_�C�I�[�h�œd���ɋz���グ�������ǂ��Ǝv���܂��B�������́A3.3V�����TOTX147��TORX147������悤�ł��̂ŁA��������g�p���Ă��ǂ��ł��傤�B �@�Ȃ��A�ϊ���H�̊�̎ʐ^�ł́ASHARP����5V�����TOSLINK(513T)�������ɍڂ��Ă݂܂����B��������A���������M���Ă��܂����B�ȉ��Ɋp�^��TOSLINK�R�l�N�^�ɂ��āA�܂Ƃ߂܂��B

[�Q�l�@]���x�����[�^�ڑ��� �@�����ł̓o�[�\��LED��PARA LIGHT��B-10005G3Y2E��10�o�[LED���g�p���AGPIO��PG0�`PG7��PC5�֒�R���o�R���Đڑ����܂����B

[�Q�l�A]�r�c�J�[�h�Ή� 2010�N11��06�� �NjL �@SD�J�[�h�X���b�g��lj�������@�ɂ��Đ������܂��B�C���^�[�t�F�[�X2010�N9����(�� �@SD�J�[�h�̃s���ԍ��́A�J�[�h�̊p�ɐ荞�݂����鑤��9�ԃs���ŁA�s���̕��т�9�ԃs���A1�ԃs���A2�ԃs���A3�ԃs���A�c7�ԃs���A8�ԃs���A�����āACD�s���܂���WP�s���Ƒ����܂��B�܂��ACPU�ɐڑ�����6�{�̐M���̂��ׂĂ�100k���̃v���A�b�v��R��3.3V�ɑ��ē���܂��B�Ȃ��Amicro SD�̏ꍇ��SD��3�ԃs����GND��WP�s�����ȗ�����܂��B �@SD�J�[�h�X���b�g�ւ̐ڑ��\�����L�Ɏ����܂��B

�@�Ȃ��A����SD�J�[�g�ڑ����@�̓C���^�[�t�F�[�X2010�N11����(�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�����ł�S/PDIF�M���̃t�H�[�}�b�g�ɂ��Đ������܂��B�C���^�[�t�F�[�X2010�N6����(�� �@S/PDIF�̃T�u�t���[���͂P�T���v�����̃I�[�f�B�I�f�[�^���܂ނR�Q�r�b�g�ō\������A�X�e���I�̍��E�ǂ��炩�̕Ѓ`�����l�����L�^�ł��܂��B���`�����l���̃T�u�t���[���ƉE�`�����l���̃T�u�t���[�������킹�č��v�U�S�r�b�g�łP�t���[���ɂȂ�܂��B����ɁA�P�X�Q�t���[��(384�T�u�t���[��)12,288�r�b�g�łP�u���b�N�Ƃ����P�ʂɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B �@���\��48kHz�T���v���X�e���I���̍\���������܂��B�u�T�u�e���v�́A���̋�ԂɊ܂܂��T�u�t���[���̐��������Ă��܂��B

�@SPIDF�f�[�^��BMC(Biphase Mark Code)���p�����A�P�r�b�g�ɂ��Q�V���{���ɕϒ�����܂��B�O�̃V���{��(Logic)�Ɣ��]����悤�ɕω����A���r�b�g��Data�O�̏ꍇ��Logic�P�P�������͂O�O�ɁAData�P�̏ꍇ��Logic�P�O�������͂O�P�ɂȂ�܂��B

�Q�l�����Fhttp://blog.ratocsystems.com/pcaudio/2008/06/23-digital-audi.html �@�ȏ�̂悤�ɃI�[�f�B�I�f�[�^�P�T���v���ɂ��A�Q�T�u�t���[���A64�r�b�g�A128�V���{�����܂܂�Ă���̂ŁA�P�V���{���̓�����g���̓T���v�����O���g����128�{�ɂȂ�܂��B �@���������āA���{�`�S�{�܂ł̃I�[�o�[�T���v�����O��S/PDIF�삷�邽�߂̃N���b�N�͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�O�߂Ɉ��������A�����ł�S/PDIF�̃t�H�[�}�b�g�̂����T�u�t���[���̍\���ɂ��Đ������܂��B �@�P�T�u�t���[���̒��ɂ͓������Ƃ邽�߂�Sync�R�[�h(4bits)�A�I�[�f�B�I�f�[�^(24bits)�AVUCP������(4bit)�̏��ɍ\������Ă��܂��B�����̃R�[�h�ɂ��ď��ɐ������Ă䂫�܂��B

Sync�R�[�h�Ƃ� �@Sync�R�[�h�͓������Ƃ邽�߂̃v���A���u�����܂ސ擪�̃R�[�h�ł��BSync�R�[�h�ɂ͂S�r�b�g�����蓖�Ă��Ă��܂���BMC�������܂���̂ŁA�W�V���{���̃f�[�^�ō\������Ă��܂��B �@�ȉ��ɂR��ނ�Sync�R�[�h�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂��B�V���{�����Q��ނ���̂͑O�̃f�[�^��Logic�O���P���Ő擪�̃V���{�����ς�邩��ł��B�������A���ۂɂ̓G���[���������Ȃ�����A

�@B Code�̓u���b�N�̐擪�̃T�u�t���[���Ɏg�p����A�ȍ~��383�̃T�u�t���[���ɂ�M�܂���W���p�����܂��B

�I�[�f�B�I�f�[�^ �@Sync�R�[�h�Ɉ��������I�[�f�B�I�f�[�^�����͂���܂��B24�r�b�g�̃I�[�f�B�I�f�[�^�̏ꍇ��LSB�t�@�[�X�g��24�r�b�g����͂��܂��B�������A16�r�b�g�̏ꍇ�͐擪��8�r�b�g��0�Ƃ���9�r�b�g��(Sync���܂߂��13�r�b�g��)����f�[�^����͂��܂��B �@�I�[�f�B�I�f�[�^��BMC�ϒ����������܂��̂ŁA�O�r��BMC�ϒ��̕ϊ��\�ɂ���������24�r�b�g�ɂ�48�V���{�����̃f�[�^�����܂��B

VUCP������ �@VUCP������̓T���v���̗L����������V�r�b�g�A���ԏ���\��U�r�b�g�A�`�����l����Ԃ�\��C�r�b�g�A�`���������o���邽�߂�P�r�b�g�̂S����\���܂��B�P�̃T�u�t���[���Ɋe��P�r�b�g����(�v�S�r�b�g)���蓖�Ă��Ă��܂��B �@V�r�b�g��P�r�b�g�͊e�T�u�t���[���P�ʂɏ�t�^����܂��B�܂��AU�r�b�g��C�r�b�g�͂P�u���b�N�P�ʂɏ�t�^����܂��B�P�u���b�N�ɂ�384�T�u�t���[��������A�Q�̃T�u�t���[���œ����l������̂ŁAUC�̊e��ɂ��ꂼ��192�r�b�g�����܂߂邱�Ƃ��o���܂��B(�܂�A�P�t���[���ɂ��e���1�r�b�g�����邱�ƂɂȂ�܂��B)

�@V�r�b�g�̓T�u�t���[�����̏�L�����ǂ����������܂��B�ʏ��'0'������܂����A���̓\�[�X���Ɉُ킪�������ꍇ��'1'������܂��B �@U�r�b�g�̓��[�U��`�ƂȂ��Ă��܂����A�ʏ�͍Đ����ԂȂǂ������Ă���悤�ł��B �@C�s�b�g�ɂ́A���쌠�ی���A�v���G���t�@�V�X�A�`���l�����A�J�e�S���R�[�h�A�T���v�����O���g���Ȃǂ̐��������Ă��܂��B�ڂ����́A���L�̎Q�l�������Q�Ƃ��������B �@P�r�b�g�͋����p���e�B�r�b�g�ł��BP�r�b�g���܂�Sync�ȊO�̑S�Ẵr�b�g�𑫂��čʼn��ʃr�b�g��'0'���Ȃ킿�����ł���ΐ���ł����A'1'�ɂȂ��Ă���ƃG���[���������Ă������Ƃ����o�ł��܂��B �Q�l�����Fhttp://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/craft/audio/er_count/c_stat.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�����ł́A�f�W�^���I�[�f�B�I�̉����f�[�^���A�i���O�o�͂���DA�R���o�[�^�i�f�W�^���E�A�i���O�E�R���o�[�^�j�ɂ��Đ������܂��B ����DA�R���o�[�^�̊����� �@��}�͎���DA�R���o�[�^�̈��ŁA����DA�R���o�[�^�̍\�������}�Ɏ����܂��B

�@�f�W�^���t�B���^��I�y�A���v�ɂ�郍�[�p�X�t�B���^��DA�R���o�[�^IC���T���v�����O���g������܂�Ԃ��Ŕ������Ă��܂��m�C�Y���������邽�߂ɕK���K�v�ł��B�Ⴆ�A48kHz�̃T���v�����O���g������24kHz�ȏ�̃m�C�Y�����[�p�X�t�B���^�ŏ�������K�v������܂��B24kHz�ȏ�̎��g���͎��ɂ͕������Ȃ��M���ł͂���܂����A���ꂪ�A���v��ʉ߂���ƁA���ɕ�������G���Ƃ��ďo�͂���Ă��܂��܂��B �@�Ƃ��낪�A���[�p�X�t�B���^�̓����͎��g���ɑ��Ċ��炩�ɕω�����̂ŁA24kHz�̃m�C�Y�𗎂Ƃ����Ƃ���ƁA����̃I�[�f�B�I�M��������Ă��܂��܂��B�����ŁA�T���v�����O���g�������{���ɏグ�邱�ƂŁA���̕��������[�p�X�t�B���^�ŏ���������g�������߂A�f�W�^���t�B���^�̎g�p���\�ɂȂ�A�I�[�f�B�I�M���̗�h�~���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂��B���̂悤�ȖړI�ŃT���v�����O���g�������߂邱�Ƃ��I�[�o�[�T���v�����O�ƌĂ�ł��܂��B �@24kHz�ȏ�̃I�[�f�B�I���g���ɋ߂��M���̓f�W�^���t�B���^�ŏ������܂��B�g�p����Pioneer����PD00601��24.1kHz��53dB�ȏ�̌����ʂ������Ă���̂ŁA�\���ɏ������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��T���v�����O���g������̐܂�Ԃ��m�C�Y�ɂ��Ă�24kHz�̂W�{��192kHz���I�y�A���v�ō\�����郍�[�p�X�t�B���^�ɂ���ď������܂��B�I�[�f�B�I�̎��g������傫������Ă���̂ŃI�[�f�B�I�M�����A�قƂ�Ǘ����邱�ƂȂ鏜�����邱�Ƃ��ł��܂��B���ۂɎ��삵��DA�R���o�[�^��H�ɂ����Ă��A20kHz�܂ł̐U���������قڃt���b�g�ŁA1dB����悤�ȗ͌����܂���ł����B |

|

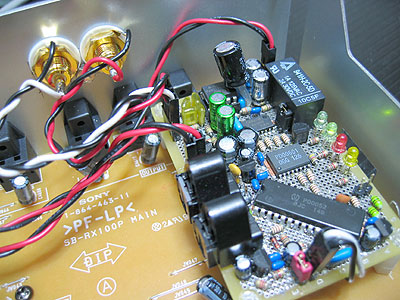

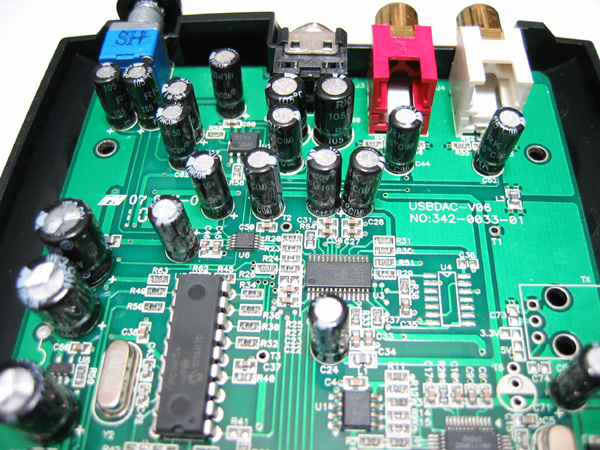

�@�O�q��DAC�̐�����@�ɂ��āA�ȒP�ɐ������܂��B�܂��A��͂P.�Q�V�����s�b�`�i�n�[�t�s�b�`�j�̃��j�o�[�T������g�p���܂��B�g�p����DAI�̓V�������NDIP(1.78mm�s�b�`)�Ȃ̂Œʏ�̃��j�o�[�T�����(2.54mm�s�b�`)�ł͎����ł��܂���B�܂��A�f�W�^���t�B���^��DA�R���o�[�^IC��1.27mm�s�b�`��SOP�^�C�v�̃p�b�P�[�W�Ȃ̂ŁA��ɁA���ځA�������邱�Ƃ��ł��܂��B ����DAC�F�d����GND�̕��� �@DA�R���o�[�^��H�̐���ł̓f�W�^���m�C�Y���A�i���O�ɍ������Ȃ��悤�ɒ��ӂ���K�v������܂��B �@�d����GND�͏��Ȃ��Ƃ��f�W�^���d���A�T�u�A�i���O�d���AOPA�p�A�i���O�d���̂R�ɕ������܂��B���ɂ�DAI��VCO�p�̓d����SPDIF�p�̓d�������Ă��悢�ł��傤�B�������A�������鐔��������ق�GND�̐ڑ����@�ŋ�J���܂��B���߂Ă̕��́A�������邱�Ƃɂ�鈫�e�����o��\��������̂ŁA�O�q�̂R�̕����Ɏ~�߂Ă����������ǂ��ł��傤�B �@IC�Ԃ�GND���ݐڑ��́A�M�����C���̖߂�M��GND���C���Ƃ��Đڑ����Ă䂫�܂��BIC���\���ɋ߂���AIC�Ԃŋ��ʂ̑傫��GND����z�u����GND�����L���܂��B �@�܂��A�f�W�^���n�ƃA�i���O�n�̂悤�ȈقȂ�d��GND�̑��ݐڑ����@�͂Q��ނ�����܂��B��́A����IC�̕�����GND�𑊌ݐڑ�������@�ł��B�������d���̋�������GND�Ń��[�v���`�����Ă��܂��̂ŁAGND�z�������ʂ̑傫��GND���ŋ��L���邩�A�d�������������GND�ɃC���_�N�^��}������GND���[�v��h�~����K�v������܂��B�������GND�̑��ݐڑ����@�͓d���̋���������P�_�A�[�X�̕��@�ŃX�^�[�^��GND���C���ŋ���������@�ł��B����Ȓ���g(�I�[�f�B�I�Ȃ�)�̃A�i���O��H���d���𗬂��A�i���O��H���f�W�^����H�Ȃǂ̑��̉�H���番�����镔���ɗL���ł��B�������A�P�_�A�[�X�ŕ������ꂽIC�Ԃ̐M���̐ڑ��Ƀm�C�Y���������₷���Ȃ�܂��̂ŃA�i���O��H���m�̐ڑ��ɂ͕s�����ł��B����A���삵����̓d����GND�̐ڑ��}���ȉ��Ɏ����܂��B  �d����GND�̐ڑ��}(�N���b�N��PDF���J��) �@���}�̓T���n���g���甭������Ă���m�C�Y���p�̓����e�[�v30mm���^�C�v�̎ʐ^�ł��B500�~�قǂ��鍂���Ȃ��̂ł����A1.5m�������Ă���̂ŁA��x�A���������Ǝg����Ǝv���܂��B(�K�т��o�Ȃ��悤�ɕۊǂɗ��ӂ���K�v������܂��B)  �����e�[�v T-30C �@���}�͏��߂�IC�̉�����GND����������̂ŁA���̎��̎ʐ^�ł��BIC�̑傫���̃e�[�v��AGND�̂ݐڑ����Ă��܂��BDAI��VCO�p�̓d����GND��DAI�ő��ݐڑ����Ă��܂��BDA�R���o�[�^�͌�ɕύX�ł���悤�Ƀf�W�^��GND�ƃA�i���OGND�����Ă���A�W�����p�[�s���Őڑ��ł���悤�ɂ��Ă��܂��B  ��������GND��(�\)�@�@�@�@��������GND��(��) �@���������d����GND�͂����̑g�ݍ��킹���l�����Ȃ��瑊�݂ɐڑ�������A���������܂܂Ŏg�p�����肵�܂��B���}�ɁA���삵����������܂��B  ����DA�R���o�[�^�̗�  �X�p�Q�e�B��Ԃ̎���DAC���(����) �@����r����GND�p�^�[���̎ʐ^�������ÂB���Ă���Ηǂ������̂ł����A�w�ʂ̔z����������ĉ�͍���ȏ�Ԃł��B���W�x�����������̂Ɠd����1�_�ŃX�^�[�^�ɕ����Ă���̂Ŕz���������������̂������ł��B���̂�����蒼���Čf�ڂ��邩������܂��A�p�~�i��IC�����ɍĐ���̉\���͒Ⴂ�Ǝv���܂��B ����DAC�F�g�p���i �@�g�p����IC���i�͏H���d�q�ōw�����܂������A�Â�IC�̂��ߍɂ��Ȃ��Ȃ�Γ��肪����ɂȂ�ł��傤�B��H�}�͕t���̃f�[�^�V�[�g�ɋL�ڂ���Ă��܂��B�M���̃t�H�[�}�b�g�͉��L�Ɏ����悤�ɐݒ肵�܂��B�Ȃ��A����IC���g�p����ꍇ�͊eIC�Ԃ̐M���t�H�[�}�b�g�����킹��K�v������܂��B

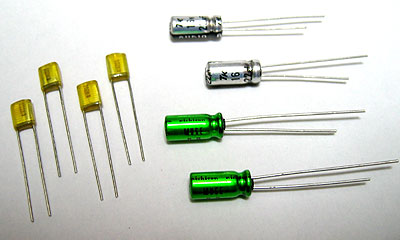

�@�eIC�Ԃ̃f�W�^���M���ɂ̓_���s���O��R100����}�����܂��B�܂��f�W�^���M�����ŒZ�ɂȂ�悤��IC�̔z�u���H�v���܂��BDAI�ƃt�B���^IC��1�ԃs������ɗ���悤�ɕ��ׂ�ƁADA�R���o�[�^IC��1�ԃs�����E���ɂȂ�悤�ɔz�u����Ɨǂ��ł��傤�B  ����DAC��IC�̕��ו� �@�܂��A���M�����[�^IC(LDO�^�C�v)���e�������IC�̋߂��ɔz�u���܂����B���M�����[�^��IC�̋߂��ɔz�u����Ɠd�����C���̃m�C�Y�̉�荞�݂��S�z�ł����A�O�q��GND�����̕��S���y���ł��܂��̂ŁA�ނ���m�C�Y�̉e�����ɂ����ł���ƍl���܂����B���̊�Ɏ������Ă��郌�M�����[�^IC�͑S���łS�ŁADAI�̃f�W�^���p�ADAI��VCO�p�ASPDIF�R�l�N�^�p�A5V�A�i���O�p�ł��B10V�I�y�A���v�p�̓d���͕ʂ�AC�A�_�v�^���g�p���Ă��܂��B �@�����܂ł��Ȃ��A�A�i���O�M�����ŒZ���f�W�^����H���牓�����Ĕz�u���܂��B����DA�R���o�[�^IC�ƃI�y�A���v�Ƃ̊Ԃ̃t�B���^�萔���܂މ�H�����͋��ɒǂ����A�f�W�^��GND������������Ă��܂��B �@������100V�R���Z���g��AC�A�_�v�^�����60Hz�̉�荞�݂����ɂ͕������Ȃ����x���ʼn�荞��ł����̂ŁA�I�y�A���v�̓d���[�q�ɋ߂��Ƃ����470uF�̃R���f���T��lj����܂����B�f�W�^���m�C�Y�����育�킩�����ł��B ����DAC�F�������I�[�f�B�I�p�̕��i �@DA�R���o�[�^IC����I�y�A���v����сA�o�͒[�q�Ɏ����Ԃ̓I�[�f�B�I�p�̕��i���g�p���܂��B�������́A��Ō������₷���悤�ɁA���[�h��܂�Ȃ����ɔ��c�t�����܂��B��ʓI�ɃZ���~�b�N�R���f���T�̓I�[�f�B�I�p�ɂ͓K���Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B���������āA�t�B�����R���f���T��ϑw�t�B�����R���f���T�A�I�[�f�B�I�p�̓d�E�R���f���T�Ȃǂ��g�p���܂��B �@���}�̓j�b�Z�C�d�@���̃|���G�X�e���t�B�����R���f���TAMZ�V���[�Y(��)�A���M�H�Ɛ��̃I�[�f�B�I�p�n�C�O���[�h�d�E�R���f���TUTSJ�V���[�Y(�E��)�A�j�`�R�����̃I�[�f�B�I�p���ɐ��R���f���TMUSE�V���[�Y(�E��)�ł��B  �I�[�f�B�I�p�R���f���T�̈�� �@�܂��A��R��͋����疌��R(�덷1%)��p����̂���ʓI�ł��B�������A�J�[�{����R(�덷5%)�̏��^(1/6W�i)���e�X�^�[�Ŋm�F���Č덷�̏��Ȃ����̂�I�ʂ��Ă��ǂ��ł��傤�B�����Ă�10������A���Ȃ荂�����x�̒�R��������܂��B�Ƃ��ɁA�I�y�A���v����̒�R�Ɍ덷������Ǝ��g�������⍶�E�̉����̃o�����X�������ꍇ������܂��̂Ő��x�͏d�v�ł��B�J�[�{����R��1/6W�i�Ƌ����疌�Ƃ̉����̈Ⴂ�͏��Ȃ��Ǝv���܂����A��i��1/4W�ȏ�̃J�[�{����R�͓������ǂ��Ȃ��悤�ł��B �@����̓��[�p�X�t�B���^���̃R���f���T�Ƀt�B�����R���f���T���A�I�y�A���v�̓��͂Əo�͂̃R���f���T�ɃI�[�f�B�I�p�d�E�R���f���T���g�p���܂����B�܂��A�ꕔ�̓d�����ɐϑw�t�B�����R���f���T���g�p���Ă��܂��B���[�p�X�t�B���^��(�I�y�A���v�̎���)�̒�R�͑I�ʂ����J�[�{����R���g�p���Ă��܂��B  �I�[�f�B�I�p�p�[�c���g�p�����I�y�A���v(�k�o�e)���Ӊ�H ����DAC�F�I�y�A���v��p�����A�N�e�B�u�t�B���^(�k�o�e)�� �@�A�N�e�B�u�t�B���^���͏H���ōw������DA�R���o�[�^IC(uPD6376)�ɋL�ڂ̉�H����g�p���܂����B����DA�R���o�[�^�̏o�͂�2.0Vp-p�ŁA��H�̗�����-1�{�ł��B5V����ł����Ă��ڂɌ�����قǔg�`���c��ł��܂����Ƃ͂���܂���B�������A���o��ŕ������Ă��܂��c������邽�߂ƁA��d��(5V)���A�i���O�p�̓d������Ƃ��_�ŁA��H��ɏ]��10V�œ��삳���܂����B�������A���̊�d��(5V)�͉����ɑ傫���e�����܂��̂ŁA�ʂ̓d����p�ӂ��邩�A�I�y�A���v�Ő�������̂���ʓI�ł��B�������́A�I�y�A���v�p�ɐ����̓d����p�ӂ��܂��B�������A���d���̂��߂�DCDC�R���o�[�^���g���̂̓m�C�Y�̌����ɂȂ�܂��̂ŏ\���ɒ��ӂ��K�v�ł��B�Ⴆ�A�����ɂ����DCDC�R���o�[�^�̃m�C�Y�ɖ�肪���������Ƃ��Ă��A�����P�[�X�̒��ɓ��ꂽ���_�Ńm�C�Y����������ꍇ������܂��B ����DAC�F�d���̒Z������ �@�n�[�t�s�b�`�̊�͊���Ă��Ă��V���[�g���₦�܂���B�����h�ƃ����h�̊Ԋu��0.2mm�������Ȃ��̂ŁA������̖��ŃV���[�g���Ă���ꍇ�����邭�炢�ł��B���o��̍��o�ŁA�ǂ����Ă��Z�����Ă��Ȃ��̂Ƀe�X�^�[�ő��肷��ƃV���[�g�ɂȂ��Ă���ꍇ������܂��B �@���������āA�Z���ی삳�ꂽ���M�����[�^���g�p������A�|���X�C�b�`�ŕی삵�Ă����Ȃ���A�������ɉ�H�����Ă��܂����ꂪ����܂��B�܂��A���삵�Ȃ���e�X�^�[�ŗׂ荇���M�����Z�����Ă��Ȃ������m�F���Ȃ����Ƃ���K�v������܂��B �@���ɂ����c���┼�c�����]�����ăV���[�g����ꍇ������܂��B���M�����[�^���̓z�b�g�����g�ŕی삷��Ȃǂ̑K�v�ł��B�V���[�g���Ȃ��Ȃ����i�K�ŁA���炭�́A���̊�ւ̔��c�t�����S�O���Ă��܂��قǁA�p�ɂɔ������A�܂��C���ɂ���Ԃ�������܂��B �@����ɁA��H�ōl���Ȃ����������ƁA���Ȃ�̃��X�N���܂��B���i���O���̂ɂ��A���c����苎��ɂ��A�ʏ�̊�ȏ�ɘJ�͂�K�v�Ƃ��邩��ł��B���ہA���ꂼ��̃f�[�^�V�[�g�̉�H�}�����Ŏ������Ă������̂ł����A�ꕔ�ɔz���~�X������A���̏C���ɐ��쎞�Ԃ̉��P�O�{���̎��Ԃ������Ă��܂��܂����B�K����H�}���쐬���A�Ȃ�ׂ��Ȃ畔�i�z�u�����߂Ă����Ƃ��邱�Ƃ�E�߂܂��B�܂��A�����I�ɐ�ւ���\���̂���ݒ�p�̐M���Ȃǂ̓r�j�[�����Őڑ�����Ȃǂ̍H�v���K�v�ł��B ����DAC�F���̑��̉�H �@���삵����ɂ�4��LED����������Ă��܂��B������G���t�@�V�X���o�A�G���[���o�A�T���v�����O���g����48kHz���͌��o�A44.1kHz���͌��o�ł��B�G���t�@�V�X�ƃG���[�͐��_���œ_�����܂����A�T���v�����O���g���͕��_���œ_������悤�ɐڑ����܂��B�o�͓d�����傫���Ȃ�Ȃ��悤�ɍ��P�xLED�ɏ��d��(3mA���x)�𗬂��Ďg�p���Ă��܂��B

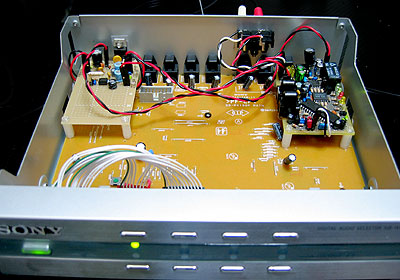

�@�Ȃ��A�G���t�@�V�X���o��LED�ŕ�����܂����A�����������H�͊܂܂�Ă��܂���B�G���t�@�V�X�Ř^������Ă�����̂͏��Ȃ��Ǝv���܂����A���܂������Ă����ꍇ�̓g�[���R���g���[���ȂǂŒ������Ă��܂����ė��p���邩�f�G���t�@�V�X��H�삵�Ă��������B �@����DA�R���o�[�^�́A�G���[�Ńm�C�Y���������Ȃ��悤�Ƀ����[�X�C�b�`���������Ă��܂��B�쓮�̓G���[���oLED�̐M�����g�����W�X�^�ɓ��͂��ă����[�삳���Ă��܂��B�����[�͒�d���^�C�v���g�p���Ă��܂����A����ł�����d����30mA�Ƒ傫���̂Ŏ������̃m�C�Y�̌����ɂȂ鋰�ꂪ����܂��B�����ŁA�G���[���Ƀ����[��ʓd����悤�ɐv���܂����B�Ȃ��A�����[�쓮���Ƀ|�b�v�m�C�Y(�v�c��)���o�܂��B�����[���ւ�������100k���ŏI�[�����悤�ɂ��Ă��܂����A���������Ⴂ��R�ɂ��������ǂ��̂�������܂���B �@���̓Z���N�^�@�\�łQ���͂ɑΉ����Ă��܂��BDAI��PD0052��3���͂ɑΉ����Ă��āAS1��S2�̐ݒ�Ő�ւ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Q���͂����g��Ȃ��ꍇ��S2���g�ɐݒ肷�邱�ƂŁAS1�݂̂�IN2��IN3���ւ���܂��B�H���ōw������PD0052(DAI)�̃f�[�^�V�[�g�����l�̉�H�}�ɂȂ��Ă��܂��B �@���삵������SPDIF���R�l�N�^�̉E���̃X�y�[�X�Ɍ��R�l�N�^���A����1�A�����ł���悤�ɋĂ���̂ł����A�o�̓R�l�N�^�ɂ��邩���̓R�l�N�^�ɂ��邩��Y��ŋ�n�̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����B���̌�A����DAC�Ƃ���r���邽�߂ɏo�̓R�l�N�^�ɂ��Đ���Ȃ��ɂ��Ďg�p���Ă��܂��B ����DAC�F���ǂ����ւ̃`���[�j���O �@�Ⴆ�A�R���f���T���I�[�f�B�I�p�̕��ɕύX����Ɖ��F�ɖ��炩�ȈႢ���������܂��B�܂��A�e�ʂɂ���Ă��A�Ⴂ���o�Ă��܂��B�����J�b�g�p�̏o�̓R���f���T�ɑ�e�ʃR���f���T���g���ꍇ������܂����A����̏ꍇ�͐ڑ��悪���܂��Ă���̂ŁA�K�v�ȃC���s�[�_���X���ێ��ł���͈͂ŁA�������e�ʂɂ����ق����N���ȉ��ɂȂ�ꍇ������܂��B�����̃R���f���T�̕ύX�ɂ���āA���悪�o��悤�Ɋ�����ꂽ��A�h�����Ȃǂ̒��̉����̖��Ă����o�Ă����肷��ł��傤�B �@�Ƃ͂����Ă��A�����O�ƌ�����Ŏ��Ԃ��o���Ă���A�L�������ňႢ�������邱�Ƃ͍���ł��B���������āA�i�\�߁j�p�[�c�����O�Ɏ����悤�ȉ��F��DAC��CD�v���[���Ȃǂ̃��t�@�����X�@�������Ă����āA�p�[�c������Ƀ��t�@�����X�@�Ƃ̈Ⴂ���r����̂��ǂ��ł��傤�B �@�܂��A�A���v���̂��̂̓����ł���m�C�Y�≹�̋�݂̂悤�Ɋ����������`�c�Ƃ����������ɂ��Ă��m�F���K�v�ł��B�m�C�Y���m�F����ꍇ�̓p�\�R���Ȃǂ�SPDIF�o�͂��疳���M������͂��ĉ��ʂ��グ�Ă䂭�ƕ�����₷���ł��傤�B�������A�ˑR�ɉ����o�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă����K�v������܂��B����`�c�͐����g��DAC����o�͂���FFT�@�\�̂��������ő��肵�܂��B�����̑���Ƀp�\�R���̃I�[�f�B�I���͐M����FFT��͂���\�t�g���֗��ł��B�����̓����͓d���̗e�ʂ�m�C�Y�A�A���v�̐��\�A�f�W�^���m�C�Y��GND���[�v�Ȃǂ���̉�荞�݂ɂ���ĉe�����܂��B  �����Ɏs�̂���Ă���PC�pDAC �@�Ƃ���Ő���O����C�ɂȂ�_�́A�ŏI�I�ɂǂꂭ�炢�̉����܂ō��߂�邩�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��A�o�b�p�ȂǂŔ����Ă���P���~�O���DAC�Ɣ�ׂ�A����̂悤�ȌÂ�DAC�ł����Ă��\���ɖ����̂ł��鍂���������}���Ǝv���܂��B �@�Ⴆ�A192KHz/24bit��DAC���g�������̂������ɔ����Ă���A�f�W�^��IC���̂��̂̐��\�ł͍ŐV�f�o�C�X�̕����i�i�ɍ������ł��B�Ƃ��낪�A�d���AOPA��R���f���T�Ƃ������X�y�b�N�Ɍ���Ȃ������ł̗��������āA����DAC�̕��������Ă��܂��̂ł��B�����Ȏs�̂�DAC�͒��J�Ŋ��炩�ȉ��F�ł����A���̉𑜓x�I�ȕ������s�����Ă��ă{���P�Ċ������܂��B����A����DAC�͍����ȉ��F�ł͂���܂��A���̉����������邱�Ƃ��o���閾�Ă��ɒ����Ă��āA��������ł͒P�̃R���|��DAC�Ɏ�̓͂������ȂƂ���܂Ŗ����グ�邱�Ƃ��o�������ŏo���������x���Ƃ������Ƃ���ł��傤�B ����DAC�F�P�[�X���� �@����A�P�[�X��SONY���f�W�^���I�[�f�B�I�Z���N�^SB-RX100P���g�p���܂����B����DAC�ɃZ���N�^�@�\�͕K�v�ł��B�S���͂R�o�͂�DAC�ɂƂ��āA���傤�ǂ������炢�̓��o�͐����Ǝv���܂��B�܂��A�ԊO�������R�������p���邱�Ƃ��ł��܂��B  SONY SB-RX100P�ɓd����DAC�𓋍ڂ���  SONY SB-RX100P��DAC�o�͂�lj� �@AC�A�_�v�^�͕t���̂��̂ł͂Ȃ��A�g�����X����12V�̂��̂��g�p���܂����BSB-RX100P�̉�H�͉ϓd�����M�����[�^LM317��p����6.5V�ɗ��Ƃ��ċ������Ă��܂��B���M�����[�^�̓d�������傫���̂ŁALM317���P�[�X�Ƀr�X�~�߂��Ă��܂��B����ł��P�[�X�̔��M������Ȃ�ɂ���܂��B�܂��A�≏���K�v�Ȃ̂�LM317�̃��[���h�^�C�v���֗��ł��B  AC�Ƀg�����X��12V�g�p�����ꍇ�̓d���z���} �@���\�͊e�u���b�N�ł̏���d����12V�ł̋����d�͂ł��BLM317�̕����Ŗ�1.2W�̔��M�������邱�Ƃ�������܂��B

�@��\���疾�炩�Ȃ̂�12V�̓d�����g�p���Ă��邽�߂ɁA�����̓d�͂ʂɂ��Ă��܂��B�t����AC�A�_�v�^���g�p����DCDC�R���o�[�^��12V�ɏ������邱�Ƃŋ����d�͂͑啝�ɍ팸�ł��܂��B�Ƃ��낪�ADCDC�R���o�[�^�Ŕ�������m�C�Y���ۑ�ɂȂ�܂��B �@�m�C�Y��Ƃ��āADAC����5V�͕t��AC�A�_�v�^���璼�ځA�������AOPA�d���݂̂�6.5V�����h���b�v���M�����[�^(LDO�j��5V�ɕϊ�����DCDC�R���o�[�^��12V�܂ŏ����A������10V�̂R�[�q���M�����[�^��10V�ɕϊ�������@������܂��BDCDC�R���o�[�^�ɂ�MINMAX��MAU104��p����Ɨǂ��ł��傤�BGND�≏�^�C�v�Ȃ̂�GND��DAC����Őڑ����邱�ƂŃm�C�Y�̍�����ጸ�ł��܂��B  DCDC���g�p���������d�͂̓d���z���} �@DC�W���b�N�̓d�͂�DAC�ɋ����̂��߂̉����͗e�Ղł��BSB-RX100P��DC�W���b�N�Ɣ��c�ʂ�5.0V���M�����[�^�Ƃ̊Ԃ́ADIP�ʂɃW�����p�[�����o�Ă���̂ŁA�d���AGND�̗����̃W�����p�[�����O���A�O���Ăł������[�h���ɓd������ڑ����܂��B �@SPDIF�M�����A�o�͂P�ƂR�̐M����DIP�ʂɏo�Ă��Ă���̂ŁA������g�p����̂��ȒP�ł��B�o�͂�̂����ȏꍇ�́ASPDIF�M�������o�͂ɐڑ�����ŏI�i�ɁA���[�v�h�~�p�̏o�͂P�`�R���ꂼ�ꂪ�Ɨ����ăI�t�ł���AND��H�������Ă���A�܂��A74HC08��AND�Q�[�g�P��H���܂��Ă���̂ŁA�����𗘗p���ďo�̓o�b�t�@���\�����Ă��ǂ��ł��傤�B �@�Ȃ��ASB-RX100P�̖{�̂̓d����OFF�̎��͓��͂S�ɓ��͂����M�����I������Ă���悤�ł��B�o�͂�SPDIF�̌��o�͒[�q�͔������܂��A�M�������o�����Ƃ��\�ł��B |

|

������ - ���쌠�ی��@�@�@�@�@���쌠�@ ���I�^��⏞�����x ������ - HDMI�[�q��D�[�q �@�@���x�ȉf���ڑ����@�ƒ��쌠�ی� ������ - iLink�[�q �@�@�@�@�@i.Link(TS)�ADV�[�q�AIEEE1394 DTCP ������ - LAN�[�q��DLNA �@�@�@LAN�ADLNA�ADRM�ADTCP/IP�ALANDISK ������ - ���R�[�_�[���i����@�n��f�W�^���`���[�i�������i |

|

�v�� - ����A���e�i�@�@���A���e�i�T�� �A���e�i�v�菇 �v�� - ����A���e�i���i�A���e�i���i�̐v���@ �v�� - ����u�[�X�^�[�@���색�C���u�[�X�^�[�̐�����@ �v�� - �v���A���v�̎���CQ�o�ŁF�n�f�WTV�p�v���A���v�̎��� �v�� - �q�e�R���o�[�^�@�C�V��RF���W�����[�^HVC-103������ �v�� - �V�Z�O�����g�@�@�\���탂�W���[���̐��� �\���T���v�� ������ - �ԊO�������R���@�ԊO�����������R�� �Ɛ��� NEC SIRC ������ - ZigBee�����R���@ZigBee�������� RF4CE ������ -�f�W�^���I-�f�B�ISPDIF TOSLINK �p�^���R�l�N�^ �ی^ ������ - �ً}�n�k��������e���r ���W�I�ł̑�������Ǝ�M�@ ������ - �f�W�^���@�@�@�@�f�W�^����H �_����H ���W�b�NIC |